一人一人が輝くための肢体不自由教育 福島県立郡山支援学校

記事の概要

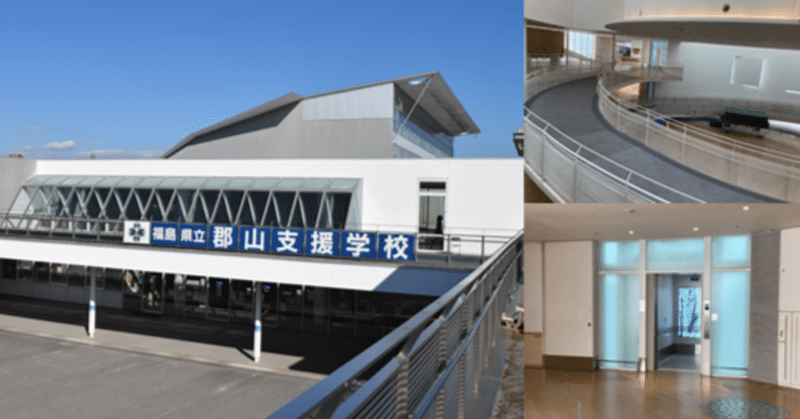

福島県立郡山支援学校は、肢体不自由のある小学部から高等部までの児童生徒が通う特別支援学校です。昭和37年に開校し、令和4年に創立60周年を迎えました。現在の校舎は「光の学校」と呼称され校舎の隅々まで光が届くよう設計されています。

一人一人のよさや可能性を広げ、「生活に生きる力」を育み、自立し社会参加できる児童生徒の育成を目指し、各教科等の指導に加え、身体の動きの改善・向上を目指した歩行や移動、日常生活動作に関する指導を行っています。また、体験的な活動を取り入れながらICT機器を効果的に活用しています。

1 「生活に生きる力」の育成

小学部では、基本的な生活習慣の確立を目指した指導の充実を図り、望ましい人間関係の育成を目指します。

中学部では、自主性・社会性の育成を目指した体験的学習の充実を図り、自立し参加する能力の基盤作りを行います。

高等部では、個々の教育的ニーズに応じた進路指導の充実を図り、自立し、社会参加するための実践的能力の向上等を目指します。

2 ICT機器の活用について

本校では、令和6年度DXハイスクール採択校となり、ICTを活用した文理横断的・探究的な学びを強化するため、必要な情報機器を整備するとともに、児童生徒の情報活用能力の育成を目指した、校内主題研究を進めます。

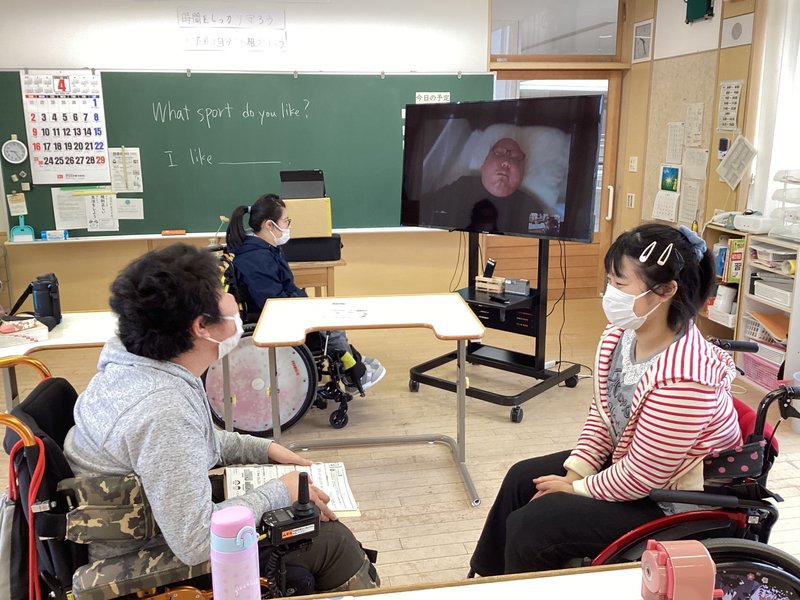

また、病気や障がい等により入院や自宅療養のため、登校が難しい生徒については、Googleミートを活用し、年間をとおして遠隔での授業を行っています。授業で使用する学習課題は、Googleクラスルームを用いて、やりとりをしているため、学習を継続することができています。

音声言語でのコミュニケーションが難しい生徒は、視線入力装置を用いて、音声を出力しています。このことにより、言語活動を活発に行うことができています。

3 家庭訪問学級について

健康管理や医療的な配慮が必要で毎日学校に通学することが困難な児童生徒に対して教員が家庭を訪問して授業を行います。

4 医療的ケアについて

医療的ケアが必要な児童生徒に対し、主治医や指導医の指導のもと、安全に留意しながらケアを実施しています。本校は、看護師8名と研修を受けて指示書を交付された教員が協力してケアを行っています。このことから、児童生徒が体調を整えて継続して学習に取り組むことができています。

5 給食について

本校の給食は、学校で作成している「食事支援ガイド」を活用し、安全な食指導に取り組んでいます。食事の形態については、「普通食」「特別食(軟菜・煮込み・ペースト)」の4つを提供しています。また、食形態検討会を実施し、医師からの助言をいただきながら一人一人に応じた適切な食形態で進めています。

6 寄宿舎について

寄宿舎では舎生会(寄宿舎生の自治会)を中心に様々な活動を行っています。日常生活の中で、自分たちで考え、判断する経験を積み重ねることで、自分でできることを増やし、主体的に行動できるようになることを目指しています。